Tantra

Quand un chemin sacré devient un terrain de jeu pour la manipulation

VALEURS

Sparks (aka Mark)

10/28/20259 min read

TANTRA : un mot sacré devenu une étiquette vide

Mon regard sur les dérives contemporaines d’une pratique ancestrale

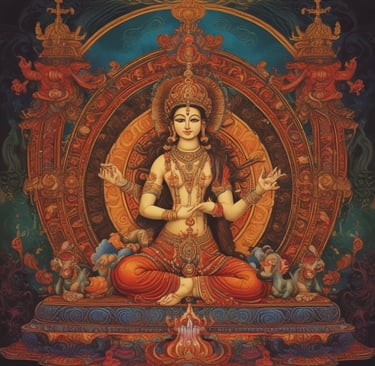

« Tantra » — un mot devenu tendance. Murmuré dans les studios de yoga, psalmodié dans les retraites spirituelles, présenté comme une porte vers la sexualité divine… Mais ces références et ces pratiques qui se réclament du Tantra sont-elles réellement cohérentes avec son origine, sa genèse, sa profondeur sacrée ?

Trop souvent, le mot « Tantra » est devenu une étiquette séduisante, un vernis spirituel sans contenu précis. Le secret entourant les “rites tantriques” serait, dit-on, la garantie d’une authenticité, d’un pouvoir mystérieux, d’une expérience réservée aux initié·e·s.

Pourtant, la vérité est simple : les textes tantriques ne sont pas secrets. Ils sont complexes, poétiques, symboliques, difficiles à traduire — mais accessibles. Ce qui les rend obscurs, ce n’est pas leur interdiction, c’est la profondeur du contexte culturel, linguistique et spirituel dans lequel ils s’inscrivent. Le rôle de l’interprète devient alors crucial : selon sa compréhension, il peut transmettre une voie de libération… ou créer un mirage.

Les Tantras ne sont pas apparus ex nihilo. Ils s’inscrivent dans une chronologie spirituelle qui commence sans doute avec les Upanishads, se prolonge dans les Yoga Sutras de Patañjali et la philosophie de l’Advaita Vedānta. Ces approches sont souvent très différentes et ont parfois été nécéssaire pour. dépasser des limitations des précédentes. Étudier ces traditions, ou au moins en pressentir l’esprit, permet de comprendre pourquoi les Tantras ont émergé : ils constituent une réponse, parfois une contestation aux limites du ritualisme védique ou du détachement ascétique des yogis. Chaque courant tantrique — shivaïte, bouddhique ou shakta — a tenté, à sa manière, de réconcilier le monde et le sacré.

Parmi eux, les Tantras shivaïtes du Cachemire occupent une place centrale. Ce sont eux que les mouvements néo-tantriques contemporains citent le plus volontiers comme fondement de leurs pratiques. Mais dans la plupart des cas, les rites en sont largement détournés, et les pratiques recréées de toutes pièces. Beaucoup d’entre elles ont été élaborées par des psychologues et thérapeutes modernes pour provoquer des états émotionnels intenses — respiration forcée, hyperventilation, transe, nudité ritualisée. Leur but n’est plus l’éveil de la conscience, mais la production d’une expérience.

Ces techniques s’apparentent parfois à des mécanismes de manipulation : projection, dépendance affective, sentiment d’appartenance à une communauté d’initié·e·s. Elles entraînent les participant·e·s dans un parcours initiatique par étapes, rythmé par des stages payants et des promesses d’accès à des “niveaux supérieurs”. Dans certains cas, cette dynamique ouvre la porte à de véritables abus de pouvoir et dans quasiment tous les cas à de la mystification trompeuse et onéreuse.

« Le Tantra est ainsi vidé de son âme, transformé en un produit commercial basé sur le fantasme du divin et de la sexualité qui en serait le cœur »

🕉️ Le sens originel — et le fantasme occidental

Le Tantra authentique ne se concentre pas sur le sexe. C’est un système spirituel ancien, profond et rigoureux : méditation, respiration, rituel, réflexion philosophique. Son but ? Transcender l’illusion, non la nourrir.

Placer le corps, le plaisir ou la sexualité au centre d’une pratique comme voie d’éveil, comme le font souvent les ateliers néo-tantriques, est une confusion fondamentale : la conscience ne s’éveille pas par la performance, mais par la présence.

Dans sa version moderne — le néo-tantra — la pratique a été largement érotisée. Les “ateliers tantriques” contemporains utilisent souvent ce mot pour désigner massages sensuels, nudité et exploration sexuelle. Rien de mal à cela, tant qu’on ne prétend pas que ce soit du Tantra. Car en l’érotisant, on nourrit un fantasme : celui d’une sexualité sacrée sans exigence de conscience ni d’éthique.

Mais il ne faut pas omettre que ces ateliers néo-tantriques se présentent souvent comme des promesses d’éveil spirituel. Ils parlent de “reconnexion au divin par la voie du plaisir” ou de “libération du corps comme porte d’accès à la conscience”. En réalité, ces propositions commencent fréquemment par des mises en vulnérabilité : respirations forcées, hyperventilation qui provoque une pseudo-transe, états d’extase simulés, jeux de regard et de toucher où l’on confond ouverture et exposition. Ce mélange de sensualité et de spiritualité crée une intensité émotionnelle séduisante — mais rarement stable.

Nombre de ces approches jouent sur l’effet de choc : une pratique inspirée de passages du Vijñāna Bhairava Tantra, texte fondamental du shivaïsme non-duel du Cachemire. Ce texte décrit 112 voies d’accès à la conscience, dont certaines passent par l’observation attentive d’un moment de rupture : une frayeur, un sursaut, une suspension du souffle, un éclair de plaisir ou de douleur. Mais ces “chocs” y sont accueillis lorsqu’ils surviennent naturellement dans la vie, comme occasions d’éveil spontanées — jamais provoqués artificiellement pour créer une montée d’énergie ou un effet spectaculaire.

Dans le Tantrāloka d’Abhinavagupta, maître du Xe siècle, cette subtilité est claire : la voie tantrique consiste à reconnaître la conscience déjà présente au cœur de toute expérience, pas à la forcer ni à la simuler. Comme le rappelle encore Wei Wu Wei :

“Past and Future are a duality of which Present is the reality. The now‑moment alone is eternal and real.”

Traduction : « Passé et futur ne sont qu’une dualité dont le présent est la réalité. Le moment présent seul est éternel et réel. »

Le néo-tantra contemporain, influencé notamment par Osho, inverse souvent cette logique. Là où le shivaïsme cachemirien invite à contempler l’expérience jusqu’à dissoudre la dualité, le néo-tantra la met en scène pour en reproduire les effets. L’éveil devient une performance ; la pratique, une émotion ; et l’émotion, un produit. On promet un “niveau supérieur” de conscience, accessible au prochain stage — payant, bien sûr.

Ce glissement est bien documenté par les chercheurs contemporains. Cette logique d’accumulation — plus d’ateliers, plus de sensations, plus de stages — s’oppose radicalement à la lenteur et à la sobriété du Tantra originel, fondé sur la discipline intérieure, la contemplation, et la reconnaissance silencieuse de ce qui est.

Enfin, comme l’avertit Wei Wu Wei :

“Why are you unhappy? Because 99.9 percent, of everything you think, and everything you do, is for your self — and there isn’t one.”

Traduction : « Pourquoi es-tu malheureux ? Parce que 99,9 % de tout ce que tu penses et fais est pour ton soi — et il n’y en a pas. »

Cette remarque illustre parfaitement le risque du néo-tantra : la focalisation sur le plaisir ou le corps comme vecteur d’éveil nourrit l’ego plutôt que de le dissoudre.

⚠️ Quand le langage spirituel masque la manipulation

L’usage détourné du Tantra devient dangereux lorsqu’il sert à contourner les limites personnelles ou à légitimer une forme d’exploitation subtile. Sous couvert de “bienveillance”, de “partage” ou d’“intimité consciente”, certains cadres de stages néo-tantriques instaurent des dynamiques psychologiques puissantes, où la vulnérabilité émotionnelle et corporelle devient un outil de fidélisation.

Cette logique a des racines historiques. Dès les années 1970, Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) a systématisé l’usage de la catharsis émotionnelle et du choc corporel dans ses Dynamic Meditations, mêlant thérapie de groupe, sexualité ritualisée et libération émotionnelle. Plusieurs de ses proches collaborateurs étaient psychologues et psychiatres formés aux approches de Wilhelm Reich, Fritz Perls (Gestalt Therapy) ou Arthur Janov (Primal Therapy). Ces influences ont contribué à structurer des pratiques où la vulnérabilité et la dépendance émotionnelle pouvaient être instrumentalisées, créant un environnement où la confiance et la liberté personnelle étaient facilement manipulables.

Un exemple frappant de décontextualisation symbolique se retrouve dans certains stages occidentaux : les participants masculins y sont appelés “Shiva”, et leur pénis désigné comme “Vajra” — terme sanskrit signifiant “diamant” ou “foudre”, symbole d’indestructibilité et d’énergie spirituelle dans le tantrisme classique.

Or, dans son contexte originel, le vajra est un artefact rituel — un sceptre symbolique représentant l’union de la « méthode habile » et de la « sagesse » dans les traditions tantriques du Vajrayāna, incarnant la nature ultime de la réalité plutôt qu’un organe sexuel. Décontextualisé, ce vocabulaire devient un outil de glorification masculine et de performance sexuelle, masquant hiérarchie et manipulation.

“When words are borrowed from mystery to cover strategy, the ritual may serve power more than presence.”

Traduction : « Lorsque les mots sont empruntés au mystère pour couvrir une stratégie, le rituel peut servir le pouvoir plutôt que la présence. »

Cette déviation rappelle que le langage spirituel peut être utilisé comme instrument de contrôle, et non comme vecteur de conscience ou de présence. L’intention véritable derrière le rituel ou la pratique doit toujours primer sur le simple effet de performance ou de mise en scène.

🔥 Le sacré rencontre la sensualité : une réflexion nécessaire

La sexualité est au cœur de la vie — sacrée, sauvage, belle et maladroite. La sexualité divine existe, son animalité désordonnée et imparfaite. Le Tantra véritable est une philosophie du sacré, une manière d’habiter la vie dans sa totalité. La dimension sexuelle peut y avoir place, mais seulement lorsqu’elle émane d’un engagement profond envers la conscience.

Réfléchir à ces aspects, partager ses ressentis et expériences avec d’autres peut être une voie riche de réflexion et d’apprentissage. Mais cet espace ne peut pas intégrer des pratiques physiques de sexualité dans le cadre de stages sous couvert de spiritualité.

🏳️🌈 Le contexte queer : quand le désir rencontre le sacré

Pour de nombreuses personnes queer, le Tantra peut représenter une voie de réconciliation avec le corps, une manière de vivre la sensualité sans honte. Mais nos communautés portent aussi leurs blessures : rejet, solitude, traumatismes liés à l’intimité. Et lorsque ces blessures rencontrent une pratique spirituelle mal encadrée, cela devient un miroir trompeur.

« Notre soif d’amour peut nous rendre aveugles à la manipulation déguisée en libération. »

🌱 Un chemin personnel et partagé à Fantasy Farm

Ma passion pour le Yoga et la spiritualité remonte à mon initiation en 2010. Très vite, j’ai réalisé que ces aspects m’habitaient depuis l’enfance, mais que, suivant le modèle occidental de performance, je m’étais souvent fait du mal et perdu. Grâce aux enseignements reçus en dehors des ashrams et des gourous, et à mes voyages à la rencontre de nombreux lieux sacrés en Inde, j’ai pu me rapprocher des textes originels et expérimenter un parcours étape par étape, en reliant mes expériences passées et présentes.

À Fantasy Farm, mon objectif est de créer un lieu où chacun peut explorer, partager et comprendre sa relation au corps, à l’esprit et à la conscience, dans un cadre libre d’étiquette et de dogme, où les diversités de genre et de sexualité sont respectées et célébrées.

Comme le disait Sri Ramana Maharshi :

« Votre véritable nature est toujours entière, entière et immuable. Ce que vous appelez l’ego est un nuage qui passe. Observez-le, mais ne vous y attachez pas. »

Et Jiddu Krishnamurti :

« La vérité n’est pas quelque chose que l’on peut atteindre en suivant un chemin tracé par quelqu’un d’autre. Elle doit naître en vous-même, dans l’observation claire de votre propre esprit. »

Dans ce cadre, je ne propose plus de stages de tantra ou de sexualité, pas que ces sujets ne soient pas mes sujets de prédilection, mais ils attirent trop souvent des intentions non alignées. Par contre, les séjours en immersion permettent en petit groupe d’aborder les aspects philosophiques, tantriques et yogiques de façon personnalisée. Les stages plus courts et compacts proposés à Fantasy Farm sont centrés sur le corps et le Yoga, le soin par la touché, tout en laissant de la place à la réflexion philosophique et à l’exploration de la conscience.

✨ Conclusion

Fantasy Farm n’est pas un lieu de spectacle ni de performance. C’est un espace où le sacré et la conscience peuvent se rencontrer, où la philosophie et la pratique s’éclairent mutuellement. La transformation personnelle n’est pas un produit, elle est le fruit d’une exploration authentique et progressive, guidée par la présence et la lucidité.

Ici, chacun peut poser ses questions, accueillir ses expériences, et cheminer dans le respect de soi et des autres. Comme le rappelait Krishnamurti : la vérité naît de l’observation intérieure, et non des promesses extérieures. C’est dans cette simplicité que le Tantra retrouve son sens originel : non comme performance, mais comme éveil de la conscience.

📚 Références et inspirations

Wei Wu Wei, The Book of Illumination, 1968

Sri Ramana Maharshi, enseignements à Tiruvannamalai

Jiddu Krishnamurti, The Awakening of Intelligence, 1973

B.K.S. Iyengar, Light on Yoga, 1966

Abhinavagupta, Tantrāloka, Xe siècle

Vijñāna Bhairava Tantra, Shivaïsme du Cachemire

Hugh B. Urban, Modernity and Neo-Tantra, Oxford University Press, 2022

Nicolette Bell, Transgressing Tantra, 2024

Cet article a été co-rédigé avec l’aide de ChatGPT pour structurer et reformuler mes idées, mes références et mes pensées.